病気のしくみを正しく理解しておきましょう 7

[病気に対する正しい知識] 古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授

2016年7月21日 [木]

おすすめアトピー記事

アトピー性皮膚炎はアレルギー疾患ではない?

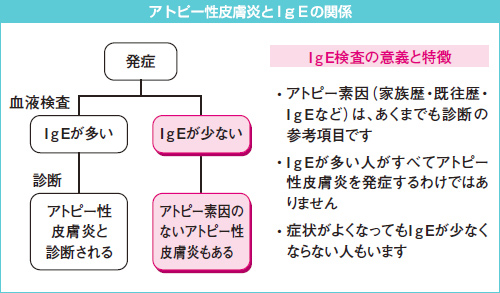

アレルギー反応のメカニズムが少しずつ解明されて、アレルギー体質は、IgEができやすい体質であることがわかりました。しかし、アトピー性皮膚炎では、このIgEが必ずしも重視されているわけではありません。

アトピー性皮膚炎には、血液中のIgEの量を調べる検査があります。ところが、皮膚に炎症があってもIgEの量が増えない人や、IgEの量と病気の状態が一致しない人がいることが明らかになってきました。

たとえば、アトピー性皮膚炎とIgEの量の関係を見ると、発症時は皮膚に炎症がおこるとIgEは増えます。ところが、IgEがたくさんある人がすべて皮膚に炎症をおこし、アトピー性皮膚炎になるかというと、必ずしもそうではありません。また、アトピー性皮膚炎がよくなるとIgEは下がりますが、IgEが下がったから、みんな皮膚の炎症がよくなるかというとそうともいえないのです。

つまり、アトピー性皮膚炎は、アトピー素因というアレルギー体質をもっていない人でもなる可能性のある病気なのです。そこで最近、専門家の間では、「アトピー性皮膚炎という病名は、誤解を与えているところがあり、もっとよい病名はないかな?」という議論ももち上がっています。

(正しい治療がわかる本 アトピー性皮膚炎 平成20年10月30日初版発行)

古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授

85年同病院皮膚科医局長。

86年、アメリカのNational Institutes of Healthの皮膚科部門に留学、88年東京大学医学部附属病院皮膚科復職。

同年東京大学皮膚科学教室講師、病棟医長。

92年山梨医科大学皮膚科学教室助教授、95年東京大学医学部皮膚科助教授。

97年九州大学医学部皮膚科教授、2002~04年九州大学医学部附属病院副院長兼任。

08年より九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センターセンター長兼任。

02~04年厚生労働省研究班「アトピー性皮膚炎の既存治療法のEBMによる評価と有用な治療法の普及」主任研究者、05~08年同「アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療法の普及に関する研究」主任研究者。