重症度の変化に注意し、治療を進めます 4

[診断はこのように行われます] 古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授

2014年7月30日 [水]

おすすめアトピー記事

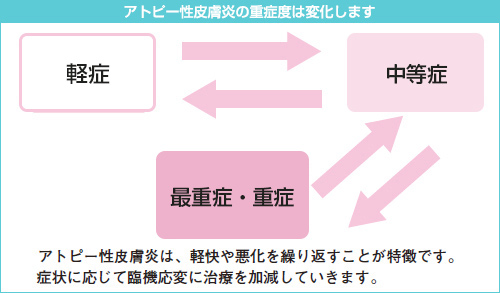

アトピー性皮膚炎の重症度は変化します

前述したように、アトピー性皮膚炎は診断のときに重症度を判定して、それをもとに治療方針を決めていきます。しかし、実際の患者さんの症状は、ずっと同じというわけではありません。重症度は変化するものです。

たとえば、少し前までは重症だったけれど、今はだいぶよくなって、軽症まで回復しているケースもあれば、その逆に軽症であったけれど、悪化して今は重症になっているケースもあります。

このようにアトピー性皮膚炎は、治療を続けていても、症状が軽快したり、悪化したりすることが特徴の一つです。したがって、治療の進め方も、最初に重症と診断されたからずっと重症の治療を続けるというわけではなく、現時点の症状に応じて、使用するステロイド外用薬の強さやそのほかの補助的な治療法を見直して、臨機応変に、きめ細かく加減していきます。

最初の重症度にとらわれず、アトピー性皮膚炎は、病状が変化するということをよく理解して、治療に臨むことがたいせつです。

(正しい治療がわかる本 アトピー性皮膚炎 平成20年10月30日初版発行)

古江増隆 九州大学大学院皮膚科学教授

1980年東京大学医学部卒業、同年東京大学医学部附属病院皮膚科学教室入局。

85年同病院皮膚科医局長。

86年、アメリカのNational Institutes of Healthの皮膚科部門に留学、88年東京大学医学部附属病院皮膚科復職。

同年東京大学皮膚科学教室講師、病棟医長。

92年山梨医科大学皮膚科学教室助教授、95年東京大学医学部皮膚科助教授。

97年九州大学医学部皮膚科教授、2002~04年九州大学医学部附属病院副院長兼任。

08年より九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センターセンター長兼任。

02~04年厚生労働省研究班「アトピー性皮膚炎の既存治療法のEBMによる評価と有用な治療法の普及」主任研究者、05~08年同「アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療法の普及に関する研究」主任研究者。

85年同病院皮膚科医局長。

86年、アメリカのNational Institutes of Healthの皮膚科部門に留学、88年東京大学医学部附属病院皮膚科復職。

同年東京大学皮膚科学教室講師、病棟医長。

92年山梨医科大学皮膚科学教室助教授、95年東京大学医学部皮膚科助教授。

97年九州大学医学部皮膚科教授、2002~04年九州大学医学部附属病院副院長兼任。

08年より九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センターセンター長兼任。

02~04年厚生労働省研究班「アトピー性皮膚炎の既存治療法のEBMによる評価と有用な治療法の普及」主任研究者、05~08年同「アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療法の普及に関する研究」主任研究者。